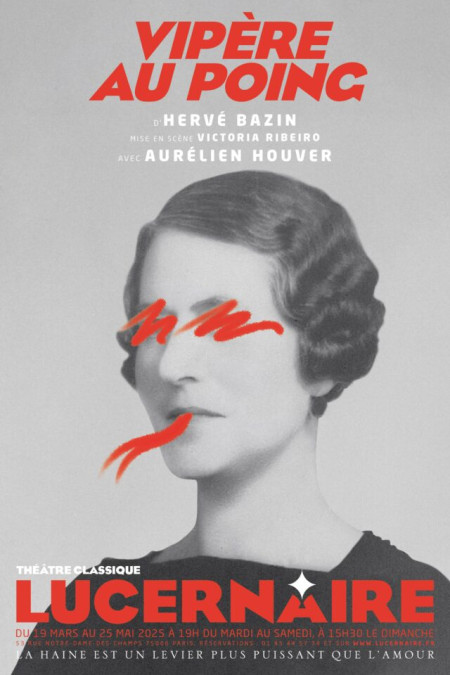

Vipère au poing

Infos & réservation

Thème

Jean, dit « Brasse-Bouillon » (un surnom qui le fait bouillir de rage) est le cadet d’une fratrie confrontée à un père faible, Jacques Rezeau, et surtout à une mère, née Pluvinec et issue de la noblesse provinciale, dépourvue de la moindre affection pour ses enfants tant elle semble possédée par le génie de la méchanceté.

Vite surnommée « Folcoche », Paule Rozeau s’ingénie à persécuter ses trois jeunes fils : de l’ainé, dit « Chiffe », au petit dernier, Marcel, alias « Cropette » ; seul Jean parait en mesure de défier sa mère, avec le soutien prudent des deux autres.

Alors que la Première Guerre mondiale imprime sa marque dans la France des années 1920, elle semble bien lointaine dans cette famille aux prises avec une autre guerre totale. Celle-ci a pour théâtre d’opérations la vaste demeure familiale angevine, La Belle Angerie, et absorbe toutes les énergies.

Points forts

Doté d’une réelle présence sur scène, Aurélien Houver alterne avec talent et intensité l’interprétation des protagonistes (Jean, mais aussi de ses frères et ses parents) et les adresses au public.

La mise en scène, dynamique, se déploie dans le décor (Antoine Milian) d’une salle de classe dont les chaises et surtout les parois de tableaux noirs amovibles permettent une circulation très fluide du comédien et s’adaptent à toutes les épisodes narrés par lui.

Le texte de Bazin, d’une grande puissance, est ici parfaitement mis en valeur.

Quelques réserves

- L’interprétation pourrait à certains moments éviter la débauche de cris, expression première mais un peu facile de la colère ou de l’indignation juvéniles, et un peu fatigante quand elle est récurrente

Encore un mot...

Ce spectacle nous fait plonger dans le milieu assez rance et étriqué d’une notabilité provinciale combinant une noblesse “fin de race“ (côté maternel) et une bonne bourgeoisie (côté paternel) dans la France des années 1920. Il dépeint une mentalité pétrie de bien-pensance, de sévérité et d’intolérance, à base de christianisme mal digéré, avec son cortège d’abus (dans l’exercice de l’autorité familiale), toutes choses qui vont être bousculées et remises en cause par la génération suivante, celle de Jean.

Mais par-delà ce tableau social, c’est l’insondable et bouleversante question d’une mère sans amour ni affection pour ses enfants qui est posée. Si ni le roman ni la pièce ne nous donnent la clef de ce comportement maternel dysfonctionnel, ils nous en montrent toute l’étendue et surtout le legs psychologique ineffaçable dans la chair de ses victimes, devenus prisonniers d’une haine reçue et rendue qui devient existentielle (cf. un extrait).

Ainsi, cette Vipère au poing est-elle un peu l’envers de La Promesse de l’aube, et une oeuvre aussi forte que le roman autobiographique de Romain Gary, montrant ainsi que la haine peut être un levier aussi puissant que l’amour…

Le paradoxe veut que cet enfer familial soit donné à voir dans la salle « Paradis » du Lucernaire…

Une phrase

- « Folcoche est comme moi. La réciproque serait plus conforme à la vérité biologique, mais, ainsi présentée, ma proposition a le mérite de ne pas souligner la dépendance de mes chromosomes envers cette personne. » (Vipère au poing, chap. XXV).

L'auteur

Jean, Pierre, Marie, Hervé-Bazin (1911-96) taquine un temps, mais en vain, la muse. C’est sous le nom de plume d’Hervé Bazin qu’il se fait connaître en 1948, avec la parution chez Grasset-Fasquelle de La Vipère au poing. Il ne se contente pas de ce One hit wonder et publie ensuite La mort du petit cheval (1950), Qui j’ose aimer (1956) ou Au nom du fils (1960) - autant de “romans de la famille“ - avant de devenir une figure incontournable du milieu littéraire français, au sein du jury Goncourt, qu’il intègre en 1960, et dont il devient président en 1973.

On peut mettre en rapport sa haine envers son milieu social d’origine avec ses engagements politiques très marqués à gauche, puisque Bazin fut un « compagnon de route » du PCF durant la guerre froide, avant de prendre quelques distances.

Ajouter un commentaire