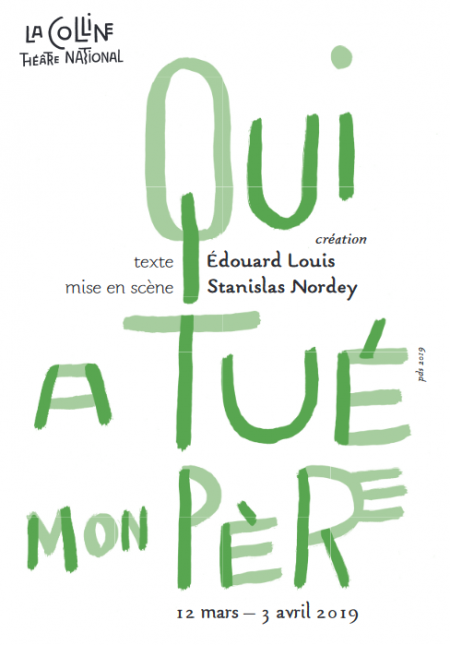

Qui a tué mon père

Ce spectacle, écrit par Edouard Louis, revient sur ses relations intenses et difficiles avec son père, dans un environnement social délétère. Malgré des longueurs et des passages trop intellos, on est sous le choc.

Infos & réservation

Thème

D’inspiration autobiographique, Qui a tué mon père relate, de façon non chronologique, différentes anecdotes sur les relations d'Edouard Louis et de son père, ce dernier étant évoqué ici sous ses différentes facettes, des plus violentes aux plus touchantes.

Parce que ce texte est parallèlement truffé de réflexions politiques et sociales, on peut le « comprendre », à la fois comme une émouvante tentative de réconciliation d’un fils avec son père – un père qu’Edouard Louis, né Eddy Bellegueule, maltraita beaucoup dans son premier roman, intitulé En finir avec Eddy Bellegueule –, et aussi, comme un manifeste de citoyen engagé, tant y est dénoncée, avec une implacable virulence, la violence sociale qui se serait installée insidieusement en France. Une violence qui, par retombées successives, serait la cause de l’état de délabrement physique et moral du père de l’auteur.

Points forts

- Le texte, d’abord, qui suscite une émotion forte.

Edouard Louis en raconte la genèse… Il a 21 ans lorsqu’ après quatre années d’absence, il revient dans la maison de son enfance. La porte s’ouvre, il a un choc : à cinquante ans et quelques poussières, son père, paraît déjà au bout de sa vie. Non seulement il souffre d’un diabète grave, mais, parce qu’il manque de souffle, il doit respirer à l’aide d’une machine. « J’ai voulu raconter l’histoire de cet homme dit-il, de mes premiers souvenirs d’enfance avec lui jusqu’à sa mort sociale ». Le résultat est ce récit bouleversant, à la fois rageur et poignant, au carrefour de l’intime et du politique, du romanesque et du sociologique, du pamphlet et de l’autofiction.

- Un texte écrit pour être dit, et qui plus est, écrit à la première personne… Pas étonnant que Stanislas Nordey, dont on connaît l’habileté et le plaisir à se glisser dans la peau des auteurs (Fassbinder, Pascal Rambert, etc..) ait voulu le porter lui même sur la scène. Ici, incarnant un fils qui s’adresse à son père absent, il est seul en scène. Sa maîtrise dans l'art de faire entendre les mots, passer d’un état à un autre, impressionne.

- Impressionne aussi la sobriété du dispositif scénique. Un immense plateau vide, ou presque, cerné par trois panneaux d’une même photo, en noir et blanc, d’une zone pavillonnaire. Quand le spectacle commence, ce plateau est simplement meublé, en son centre, d’une petite table devant laquelle est assis un mannequin qui figure celui qui a inspiré ce monologue : le père de l’auteur. Au cours de la représentation, on apportera quatre autres mannequins, dans des postures différentes, allongée, debout, etc… Et à la fin, sur ce plateau qui symbolise la dévastation, une neige, va tomber, qui va tout recouvrir, au fil d’un texte qui va se faire de plus en plus politique, de plus en plus dénonciateur. La neige, comme métaphore de l’ensevelissement social du personnage absent: visuellement, c’est très beau.

Quelques réserves

On aurait aimé ne rien avoir à reprocher à cette belle entreprise d’un fils écrivain qui, par le truchement d’un texte très personnel, cherche à se réconcilier avec son père, à expliquer aussi, et excuser, son naufrage social. Mais, il faut quand même dire qu’on finit par s’ennuyer à cette représentation. Peut-être parce qu’elle paraît trop longue (d’une durée annoncée d’une heure quarante, elle en fait deux au final !). Peut-être aussi parce que, trop cramponé au sens des mots et à leur rythmique, Stanislas Nordey, oublie par moments d’en libérer la charge émotionnelle. Par pudeur ? Par peur d’un dévoilement qu’il jugerait indécent, lui le fils de Jean-Pierre Mocky, l’ascète du théâtre public ? L’analyse est difficile…On aimerait être touché aux larmes. On devrait l’être. On se fige. C’est dommage. Quand on connaît la sensibilité de l’interprète, qui est, par ailleurs, un citoyen averti et un grand metteur en scène, c’est assez incompréhensible.

Encore un mot...

Un texte d’un fils à son père, magnifique de sensibilité, sous-tendu par un message politique très fort, mis en espace et dit avec une intelligence et une clarté rares… Il faudrait n’avoir été l’enfant de personne pour ne pas recommander, malgré ses défauts, ce Qui a tué mon père. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut entendre, sur un plateau de théâtre, un «fils » d’opprimé rendre ainsi un hommage à son père. Sans aucun artifice.

Une phrase

« Qui a tué mon père est d’une part un magnifique chant d’amour et de réconciliation, une plongée dans la mémoire, un retour à l’enfance, et d’autre part, un J’Accuse d’aujourd’hui écrit, comme le dit Edouard Louis, dans l’urgence, le feu et la nécessité » (Stanislas Nordey, comédien-metteur en scène).

L'auteur

Né Eddy Bellegueule, le 30 octobre 1992 à Hallencourt, dans la Somme, Edouard Louis commence par passer son bac au lycée d’Amiens -où il s’initie au théâtre-, puis il étudie l’histoire à l’Université de Picardie, avant d’intégrer, en 2011, l’Ecole Normale Supérieure de Paris dont il sort diplômé trois ans plus tard, ayant, entre-temps, obtenu l’autorisation de changer de patronyme. En 2013, celui qui s’appelle désormais Edouard Louis dirige aux P.U.F. un ouvrage collectif, Pierre Bourdieu. L’insoumission en héritage. Début 2014, il se lance, en solo, dans le romanesque. C’est En finir avec Eddy Bellegueule. Ce livre à forte dimension autobiographique lui vaut, d’emblée, la notoriété. A vingt et un ans, le voilà traduit dans une vingtaine de langues !

En 2016, ce « surdoué des lettres françaises »-comme certains l’ont qualifié- publie Histoire de la violence, qui relate le viol dont il aurait été victime un soir de Noël. Les retombées médiatiques sont fracassantes. En 2017, le patron du T.N.S., Stanislas Nordey, suggère au jeune auteur qui s’affiche comme un « intellectuel homosexuel de gauche » d’écrire pour le théâtre. Ce sera Qui a tué mon père. En mai 2018, ce texte écrit, donc, pour être proféré » est publié par les Editions du Seuil. Aujourd’hui, Stanislas Nordey le met en scène et le joue lui même.

Commentaires

Quand l'art s'emmêle les pinceaux dans le politique, on s'éloigne de la poésie et du théâtre. Cette pièce, certes bien jouée, est trop longue et surtout on a à la fin le sentiment d'avoir payé pour assister à un meeting politique. On ne fait pas ressentir l'injustice sociale au théâtre en en parlant comme dans une réunion électorale. On se trompe de cible. Bien sûr le public applaudit, mais qu'applaudit-il ? La performance de l'acteur, la mise en scène, les décors ou bien la satisfaction facile d'entendre une diatribe complaisante.

Ajouter un commentaire