Infos & réservation

Et aussi

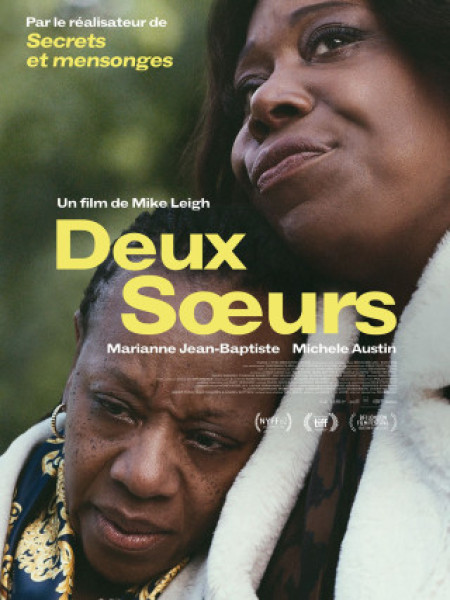

Deux sœurs de Mike Leigh - Avec Marianne Jean-Baptiste, Michele Austin, David Weber…

Dans une proprette banlieue anglaise, Pansy, mère au foyer sans emploi (Marianne Jean-Baptiste), ne sait pas vivre sans agressivité ni colère. De son lever à son coucher, quelle que soit la personne qu’elle a en face d’elle (son mari, son fils, un voisin, un inconnu…), elle ne parvient à s’exprimer qu’avec hargne, critiquant tout, parfois avec une mauvaise foi qui dépasse l’entendement. On va vite comprendre que cette femme en rage perpétuelle, cache en fait une détresse dont elle n’arrive pas à se débarrasser, en dépit des efforts de sa soeur aimante (Michele Austin) qui pour tenter de la soulager, essaie de la faire parler et de lui montrer les jolies choses de la vie…

Trente ans après Secrets et mensonges (Palme d’or à Cannes en 1996), le britannique Mike Leigh revient avec un drame intime sur les dégâts sociaux et familiaux engendrés par les comportements des gens mal dans leur peau, qui ne pensent pouvoir s’en sortir qu’en se claquemurant dans une insupportable agressivité. Son film pourrait être difficile à supporter, s’il n’était soutenu, de bout en bout, par sa tendre et inaltérable humanité. Car le cinéaste ne s’érige jamais en juge. Il cherche au contraire à débusquer tout au long de son histoire, de quelles souffrances ou de quelles blessures, l’irascibilité de certains êtres « difficiles » peut être la somme. Tourné dans des décors lumineux, qui contrastent (heureusement) avec la couleur de son scénario, Deux sœurs est d’une simplicité de mise en scène exemplaire, qui dit tout de la maîtrise de son réalisateur. Il est porté par deux actrices remarquables, dont Marianne Jean-Baptiste, qui se rend une fois encore inoubliable dans son rôle de Pansy. A la fois tragique et bouleversant, mais zébré d’humour.

Recommandation : 4 coeurs

Dominique Poncet

Cassandre d’Hélène Merlin - Avec Billie Blain, Zabou Breitman, Eric Ruf, Guillaume Gouix…

Été 1998. Cassandre, 14 ans, vit dans un petit manoir avec ses parents, une mère fantasque et extravertie, un père militaire psychorigide, et aussi un frère, enfant gâté tout juste majeur. Passionnée de cheval, l’adolescente se fait intégrer pour les vacances dans un centre équestre qui la sort de son milieu familial, à la fois étouffant et extravagant. Grâce notamment au directeur de ce centre, elle va découvrir avec émerveillement ce que sont à la fois l’insouciance joyeuse et la bienveillance rassurante. Ses retours au domicile familial n’en deviendront que plus en plus pénibles, d’autant que son frère, s’apercevant que son corps change, va se mêler de l’initier, lui-même, physiquement à la sexualité. Le problème de l’acceptation de l’inceste, passive parce qu’innocente, surgit, qui viendra bouleverser la jeune héroïne…

Pour son premier long métrage, la jeune Hélène Merlin signe un drame tiré de son histoire personnelle. L’inceste est un sujet casse-gueule. Et pourtant la primo-réalisatrice s’en sort formidablement. Car même si son Cassandre émeut, bouleverse et dénonce, il ne tombe jamais dans l’anxiogène ni non plus dans le revanchard. Cela, grâce à ses surprises visuelles et « scénaristiques », et aussi aux chemins de traverse, souvent inattendus, que prend son récit pour avancer. En fin de compte, dans ce Cassandre qui pourtant ne cache rien des blessures indélébiles de l’inceste, c’est la vie qui réussit à y courir quand même. Nous sommes là face à l’un des films les plus marquants de la semaine.

Recommandation: 3 coeurs

Dominique Poncet

Ozi, la voix de la forêt de Tim Harper - Animation.

A la suite d’un feu dans la forêt où elle est née, Ozi, une jeune orang-outan, est séparée de ses parents. Recueillie par les propriétaires d’un refuge, elle grandit avec d’autres animaux qui deviennent ses amis. Très maline, elle apprend plein de trucs, notamment à parler le langage des signes et à se servir d’une tablette. Mais, un jour, rattrapée par son instinct, elle décide de partir à la recherche de ses parents. Débute alors pour elle une aventure incroyable où elle découvre la beauté et les bienfaits de la nature et, en même temps, l’importance de la préservation de l’environnement. La lutte contre la déforestation au profit de la plantation de palmiers va devenir primordiale pour elle.

On peut difficilement résister à ce film réalisé en images de synthèse et destiné aux petits (à partir de six ans) comme aux grands. A la fois très coloré, ludique, pédagogique, et passionnant, il est porteur de beaux messages sur l’amitié, la famille, et surtout sur l’écologie et le réchauffement climatique. Sans « cucuterie » aucune, quitte même par moments, et comme dans la vie, à faire (un peu) peur…aux plus petits..

Recommandation : 3 coeurs

Dominique Poncet

Ce n’est qu’un au revoir suivi d’Un pincement au cœur de Guillaume Brac - Documentaire.

Un premier documentaire, (Ce n’est qu’un au revoir) sur des jeunes filles pensionnaires d’un internat de Die, dans la Drôme, à la veille de quitter leur vie de lycéennes et donc de se quitter, elles, peut-être pour ne jamais se revoir…Un second ( Un pincement au coeur), plus tourmenté et plus mélancolique celui-là, tourné dans le Nord à Hénin Beaumont, qui raconte la fin d’une amitié entre deux adolescentes aux vies de famille compliquées..

Que ce soit à travers des fictions (A l’abordage en 2020) ou des documentaires (l’Île aux trésors en 2018) Guillaume Brac, 48 ans, n’en finit pas d’explorer la jeunesse française dans toute sa diversité. Il le fait avec une délicatesse, une sincérité et une vérité qui n’appartiennent qu’à lui, rendant ses œuvres toujours passionnantes et édifiantes, parfois aussi, comme dans Un pincement au cœur, plus douloureuses et émouvantes. Un diptyque documentaire nécessaire pour ceux qui cherchent à comprendre la jeune génération d’aujourd’hui.

Recommandation : 3 coeurs

Dominique Poncet

Fanon de Jean-Claude Barny - Avec Alexandre Bouyer, Déborah François, Stanislas Merhar, Medhi Senoussi…

Grande figure de l’histoire psychiatrique, politique et littéraire française, Frantz Fanon est aujourd’hui plus connu aux Etats-Unis qu’en France. Quelle injustice pour ce médecin écrivain, français de Martinique, mort à 36 ans d’une leucémie foudroyante, qui est souvent considéré Outre-Atlantique comme l’un des défenseurs des droits civiques. Et voilà qu’en cette période où foisonnent les biopics, sort celui que Jean-Claude Barny (Nèg Maron) a consacré à cet humaniste trop longtemps resté dans l’ombre. Il porte sur la période algérienne de Fanon, celle où, entre 1953 et 1957, il exerça comme médecin chef d’une division de l’hôpital psychiatrique de Blida-Joinville, et où, effaré par les effroyables conditions d’internement des malades, il se battra pour imposer une approche thérapeutique humaine. Avant de sortir de son rôle strict de psychiatre pour prendre fait et cause pour la résistance nationaliste, lors du déclenchement de la guerre franco-algérienne.

Il y a dix ans que Jean-Claude Barny, longtemps intimidé par la personnalité de ce psychiatre hors-norme, pensait à ce film. On lui sait donc gré de l’avoir porté à son terme, malgré les difficultés, et cela avec un beau casting, dans lequel les toujours très justes Déborah François et Stanislas Merhar. C’est Alexandre Bouyer qui interprète le rôle-titre et il est formidable. Dommage que l’écriture du film soit inégale, ce qui gâche un peu son plaisir de le suivre.

Recommandation: 2 cœurs

Dominique Poncet

Au pays de nos frères de Raha AmirFazli et Alireza Ghasemi - Avec Mohammad Hosseini, Hamideh Jafari…

Années 2000. Dans l’ombre de l’invasion américaine, une famille de réfugiés afghans tente de reconstruire sa vie sur sa terre d’accueil, l’Iran, « le pays des frères ». Mais au pays des mollahs, la vie des exilés afghans (ils seraient 7 millions) n’est pas facile, et c’est le moins qu’on puisse dire.

Fiction inspirée du quotidien de cette population (à laquelle appartiennent, les deux cinéastes Raha AmirFazli et Alireza Ghasemi ), Au pays de nos frères est une fresque qui, à des moments différents de 3 décennies, raconte, un bout du chemin de trois membres d’une même famille : en 2000, celui de Mohammad, 15 ans, étudiant prometteur qui se voit contraint de coucher avec un policier s’il ne veut pas s’exposer au pire ; en 2010, celui de Leïla, la jeune femme jadis aimée de Mohammad mais qui, à cause d’un mariage arrangé, a dû épouser un autre homme , dont la mort soudaine risque de coûter à la jeune femme son travail de gardienne dans une propriété de bourgeois prospères ; et enfin, en 2021, celui de Qasem, le frère de Leila, qui ne sait pas comment annoncer à son épouse une terrible affaire impliquant leur fils.

Intelligemment reliés, aussi différents que maîtrisés, ces trois récits, admirablement filmés et joués, posent un regard sans concession sur la société iranienne, dont on sait par ailleurs de quelle violence et intolérance elle peut être capable. Grand Prix du Festival de Saint-Jean-de-Luz, Prix de la mise en scène au festival américain du film indépendant de Sundance, Au pays de nos frères, est, outre ses qualités cinématographiques, un film nécessaire,

Recommandation : 4 coeurs

Dominique Poncet

Ajouter un commentaire